Dara Nasution: Memupuk Keterwakilan Perempuan di Ranah Publik

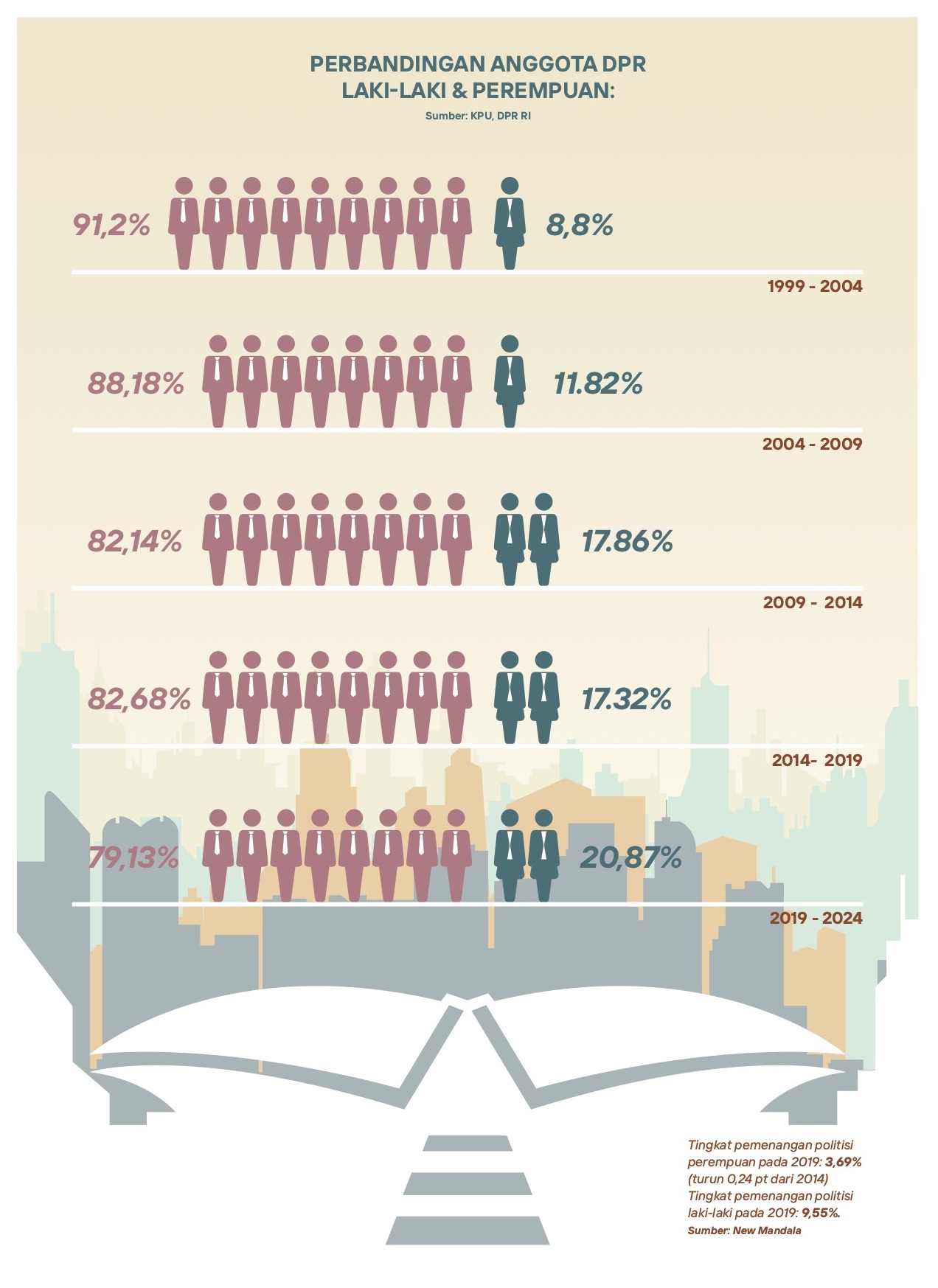

Sesaat setelah pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019-2024 pada 1 Oktober 2019, orang-orang ramai membicarakan betapa jumlah perempuan yang mengisi kursi-kursi DPR kian meningkat. Dari total 575 kursi DPR, 120 di antaranya diisi oleh perempuan atau sekitar 20,87 persen. Dilihat sekilas, jumlah ini memang meningkat dan menjadi proporsi keterwakilan perempuan yang tertinggi dalam lima pemilu pascareformasi. Namun angka ini masih jauh dari target keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30%.

Namun keterwakilan tentu bukan semata soal angka. “Menurut saya representasi politik di Indonesia sendiri masih apa yang disebut descriptive representation, masih sebatas angka yang dikejar. Tapi kualitasnya belum,” kata Dara Nasution, politisi PSI berusia 24 tahun yang sempat ikut serta sebagai calon legislatif pada pemilu 2019 silam.

Kualitas yang ia maksud di sini adalah bagaimana representasi perempuan di kancah politik Tanah Air belum mempunyai perspektif gender yang jernih. Sebabnya bisa dirunut hingga jauh, tetapi sistem kepartaian yang masih sangat patriarkal boleh dibilang sebagai biang keladinya.

Biaya politik di Indonesia masih begitu mahal. Selain rumor soal mahar kepada partai politik yang telah lama menjadi rahasia umum, bagaimanapun juga praktik politik di masyarakat pada umumnya masih sangat transaksional. “Jadi bukan soal program lo apa, tapi apa yang bisa lo kasih sekarang,” ujar Dara. Memang, bentuknya tidak mesti uang. Ia pun menceritakan pengalamannya ketika mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara pada Pemilu 2019 silam.

“Mereka, terutama yang laki-laki itu bisa dengan sangat gamblang minta pagar masjid, atau bantuan untuk madrasah,” kata Dara sambil terkekeh mengenang pengalamannya berkampanye pertama kali sebagai calon wakil rakyat. Hal inilah yang menurutnya jadi penjelasan mengapa kebanyakan anggota dewan terpilih berasal dari lingkaran-lingkaran dinasti politik atau oligarki.

Sudahlah biaya politik yang mahal, partai politik pun seperti enggan memberikan ruang dan peran yang cukup bagi perempuan. Meskipun aturan-aturan dikeluarkan sebagai affirmative action untuk “memaksa” partai politik memberikan ruang kepada perempuan untuk lebih terlibat aktif, tetapi pada akhirnya keterlibatan perempuan hanya menjadi sebatas syarat lolos pemilu.

Salah satunya tecermin dari proses kaderisasi. Dara menjelaskan adanya gap aturan di mana secara kepengurusan partai di tingkat daerah tidak diwajibkan 30 persen perempuan sebagai pengurus aktif. “Tapi ujug-ujug ketika mau maju ke Pemilu mesti punya calon 30 persen perempuan dan kalau tidak bisa disanksi. Akhirnya semua dimasukkan. Entah itu istrinya, keponakannya, atau siapanya. Dan sering kali mereka yang terpilih,” kata Dara gemas.

Tidak cukup dengan sistem partai politik kita yang masih amat jauh dari prinsip demokrasi, perempuan masih pula dibenturkan dengan norma-norma masyarakat kita yang masih memilih lelaki sebagai pemimpin. Baik itu di ranah privat maupun publik. Riset New Mandala bersama Lembaga Suvery Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas masyarakat kita (>93%) setuju bahwa laki-laki semestinya menjadi pemimpin rumah tangga dan perempuan menjadi subordinatnya. Konsep patriarkal yang sama lantas juga tecermin di ranah publik, khususnya politik. Hasil penelitian yang sama menunjukkan 62 persen menyatakan sangat setuju dengan pernyataan “secara umum laki-laki lebih mumpuni sebagai pemimpin politik”.

Sebagaimana hal lain di dunia, ranah politik pun seakan sengaja dirancang khusus untuk laki-laki. Dara menjelaskan bagaimana atribut-atribut maskulin seperti berwibawa, asertif, dan tegas lebih “menjual” di kalangan pemilih ketimbang atribut-atribut feminin seperti emphatetic, perhatian, atau mendengarkan. Ini pula yang menjadi satu lagi aral bagi perempuan untuk maju ke politik. “Saya selelau merasa perempuan harus membayar harga yang lebih mahal untuk terjun ke ranah publik ketimbang laki-laki,” ujar Dara sembari menghela napas panjang. Atau seperti kata Nora Franshaw, karakter pengacara dalam Marriage Story “You will always be held to a different, higher standard.”

Padahal keterwakilan perempuan yang substantif di parlemen bisa membawa banyak dampak dalam pembuatan kebijakan. Bukan hanya untuk isu-isu yang jelas berdasarkan pada gender seperti isu kekerasan seksual, tetapi menyeluruh hingga ke berbagai sektor. Dara menjelaskan bagaimana keberadaan perempuan dan pengalamannya dalam suatu ruang bisa memberikan perspektif tambahan dalam menyusun kebijakan.

Perihal transportasi publik misalnya. Perspektif perempuan bisa menyumbang pertimbangan tentang jarak halte ke komplek permukiman terdekat, bagaimana penerangan di sekitar halte atau stasiun, hingga memastikan keberadaan pos atau petugas keamanan. Perspektif perempuan juga bisa menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan lain. “Misalnya menyoal pertanian, tentu berbeda antara perempuan petani dan lelaki petani. Begitu pula perempuan pekerja dan lelaki pekerja. Maka itu salah satu kebijakan yang kami dorong [di PSI] adalah soal day care,” jelas Dara.

Selain itu, Dosen Senior Kajian Gender Universitas Indonesia Ani Widyani Soetjipto menjelaskan keterlibatan aktif perempuan di kancah politik diharapkan bisa menjadi penggerak transformasi politik praktis di Indonesia. “Tujuan kita berpolitik itu kan kita tidak mau mereplika nilai-nilai lama. Makanya saya bilang perempuan yang masuk ke arena politik itu bertugas sebagai pembuka jalan, sehingga kita harapkan kalau dia punya nilai dan perspektif gender yang jernih dia akan bisa pelan-pelan mengubah kultur dalam partainya dan dalam parlemen,” jelas Ani.

Ketika keterwakilan perempuan di kancah politik dibarengi dengan perspektif dan nilai-nilai yang tepat, nyatanya memang ada dampak langsung pada kultur politik yang lebih demokratis dan progresif. Buktinya kita lihat di Amerika Serikat yang kini mengalami benturan ideologis amat kencang antara para politisi progresif pro-kelas pekerja yang dimotori perempuan-perempuan parlemen dari Partai Demokrat dan para politisi konservatif dan liberal yang kini menduduki status quo. Ada pula Finlandia di mana partai-partai politik utama mereka dipimpin oleh perempuan-perempuan muda. Tak hanya itu, negara Skandinavia itu juga kini dipimpin perempuan muda sekaligus ketua partai Social Democrat Party, Sanna Marin yang terpilih sebagai Perdana Menteri baru mereka. Tengok juga kepemimpinan Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru yang dengan tanggap mengubah peraturan soal senjata api pascapenembakan di Churchville. Ia juga mencoba membentuk ekosistem kerja yang ramah terhadap perempuan dan orangtua dengan mengizinkan anggota-anggota parlemen membawa anak bayinya ke ruang rapat.

Dara sendiri menceritakan bagaiamana ia menyelipkan agenda gender dalam kampanyenya dulu. Kala itu yang ia kedepankan adalah isu pendidikan. “Tetapi ketika itu saya tetap menekankan pentingnya pendidikan itu penting bagi semua anak, termasuk anak-anak perempuan,” kenangnya.

Keterlibatan aktif perempuan di kancah politik menunjukkan dayanya menciptakan ekosistem yang lebih seimbang. Bahwa atribut-atribut maskulin dalam politik seperti agresivitas dan ketegasan dalam berpendapat serta bersikap mesti dibarengi dengan empati dan kemampuan mendengarkan yang kerap dianggap feminin. “Sejatinya kita harus punya keduanya untuk hidup yang lebih baik, lebih berkeadilan, berkesejahteraan, enggak pakai perang-perangan,” tutur Ani. (SIR).